“对于这个世界,我这么想”,简单的一句话,或许是很多人一生的梦想。“理论物理学家陈式刚院士学术成长资料采集工程课题组”的专题访谈录,原汁原味地记录了陈式刚对20世纪最伟大的科学家——爱因斯坦的评价以及相关科研话题的分享。

高中阶段,在一本《广义相对论》的引领下,陈式刚走入理论物理的殿堂。在复旦大学时(1954年-1958年),《狭义相对论中引力理论》的报告登上“复旦大学校庆科学报告会”(至今第55届)的讲堂。几十年的科研生涯中,他在理论物理的多个领域成果显著,是我国混沌研究的主要开拓者之一,2001年当选为中国科学院院士。

陈式刚院士向课题组透露:他收藏了爱因斯坦所有文集和很多本传记。每当看到新的传记和有关爱因斯坦的书,都会买下来。看来老科学家也有偶像啊!陈式刚院士的治学理念深受爱因斯坦的影响,学术成长过程也与爱因斯坦有些类似的经历:少年时期熟练掌握微积分、关注哲学思想、探究基础问题、崇尚纯粹理性、擅长思想实验等。访谈中,课题组看到“偶像光环”之外,陈式刚院士仍能客观分析爱因斯坦的不足之处,不会因为对“偶像”的欣赏和崇敬而盲目崇拜。

想了解更多科学家思维和陈式刚院士眼中的爱因斯坦,就请随我们一起听听这次访谈吧。

“爱粉”眼中的爱因斯坦

课题组:对于爱因斯坦,大多数人了解到的是:1879年出生在德国,曾经在瑞士专利局工作。1905至1915年在物理学三个不同的领域取得了历史性成就,包括创立狭义及广义相对论。1921年被授予诺贝尔物理学奖,被公认为是继伽利略、牛顿以来最伟大的物理学家。您多次在不同的场合引用和推荐了爱因斯坦的语录,例如:“工作最重要的动力是工作中的乐趣,是获得结果时的乐趣以及对这个结果的社会价值的认识”;您还曾向采集小组分享过爱因斯坦关于直觉、天赋的金句。请和读者分享一下您眼中的爱因斯坦吧。

陈式刚:出于对相对论的兴趣,我从小就注意了爱因斯坦。中学时已念过了他的《物理学的进化》。大学期间,学习了洛伦兹变换后独立开展一些研究,并注意到广义相对论。广义相对论是根据等价原理设想出来,对全世界都有巨大影响。随着宇宙学的发展,广义相对论一直受到大家的关注,我也一直很关心。

人们把1905年称作“爱因斯坦的奇迹年”,这一年爱因斯坦有四项工作发表,前三个分别是分子大小的测量、布朗运动和光电效应。1921年爱因斯坦被授予诺贝尔物理学奖的理由是“发现光电效应”,当时“相对论”还未被“共识”,而光电效应容易理解和接受。实际上,相对论更应该得诺贝尔奖。

关于光电效应,美国物理学家密立根测量出了光电效应中的几个重要物理量,并由此计算出普朗克常量h,计算结果与普朗克根据黑体辐射得到的h相比较,检验了爱因斯坦方程式的正确性。

初期,广义相对论的研究并不顺利。后来爱因斯坦找到大学同学格罗斯曼教授(时任苏黎世联邦理工学院数学系主任)学习当时还不为物理学家所熟悉的黎曼几何与张量分析。到1915年,精通黎曼几何的数学家希尔伯特也开始关注广义相对论。

你们约定这次访谈后,我查阅了爱因斯坦的文集:1915年他发表了好几篇文章。现在看来,当时他的研究思路也是不清楚的。广义相对论经典的实验,爱因斯坦已经都研究了:水星近日点的进动、太阳附近光线的弯曲以及引力红移等,与理论符合的很好。

1915年11月18日,爱因斯坦收到了希尔伯特题为《物理学的基础》的新论文,这篇论文公布了广义相对论建立的数学基础。这个时候爱因斯坦就有点紧张了。五天之后,爱因斯坦向柏林的普鲁士科学院提交了题为《引力场方程》的论文,并表示“广义相对论最终作为一种逻辑结构完成了”,这正是他所要的结果,对此他非常高兴。

关于“广义相对论是谁先提出来的”成为两人门徒之间的争议话题。但因为希尔伯特自己不懂物理,并不清楚公式的深刻含义,所以他承认是“爱因斯坦[…]提出了深刻的思想和独特的概念”以及“这个理论主要是爱因斯坦提出的”。至于拉格朗日形式,常会被称为“希尔伯特-爱因斯坦-拉格朗日形式”。从理论上看,这些公式完全是从脑子里想出来的(注:用时尚语言说,绝对的“原始创新”),至今仍受到很多人的赞赏:

等式两边作用上同一个协变导数,可以得到左边是Bianchi恒等式,右边是能量-动量守恒定律。因此可以说由引力方程可以得到物质运动方程。这是爱因斯坦事业的巅峰。之后几十年的时间,他一直想着将广义相对论推广到统一场。目前仍有很多人继续进行着这方面的研究。

我也认为“之后爱因斯坦成绩不多主要是受过去工作的影响太大了”,一时跳不出来。当时爱因斯坦说:现实在他的印象中就是电磁场和引力场这些东西。爱因斯坦是以现实的“局域确定”为出发点。当时,玻尔屈服于了爱因斯坦确定论的观点。而玻恩提出了波函数的概率解释,费曼做了路径积分之后,惠勒把这个结果拿去跟爱因斯坦说,爱因斯坦似乎“视而不见”......

科学发展表明:量子力学一问世就证明了概率论是更基础的,经典只是“量子力学”的一个近似结果。同时,量子力学还是一个线性理论;与群论联系密切,使得同一能级的本征态成为对称群的一个表示;希尔伯特空间完备性、正交归一化、守恒性都表现得比经典更好。从这些角度看,量子力学的理论基础性更强。

直觉也担当

课题组:有人说1905年爱因斯坦“似乎突然天才迸发”。对于这样的观点,您怎样看待?

陈式刚:“相对论和光电效应”是爱因斯坦两个主要成就。当时,洛伦兹、闵可夫斯基,普朗克等人都在德国,爱因斯坦很快可以知道他们的新进展,抓住这些问题去思考。德布罗意的直觉就不强,提出物质波以后,只注意去解决波粒的关系问题,就一直没有出成果了。而爱因斯坦在直觉的启发下想到了光电效应。爱因斯坦特别强调直觉,认为直觉是长期积累的升华和思维过程的高度简化,能够清晰触及现象本身背后的真相。他曾说:直觉是天赐的天赋,理性是忠实的奴仆,现在人们都尊重奴仆而忽视天性。

对布朗运动的研究,爱因斯坦也是从直觉上把“粘滞系数”表达得更具体清楚,并测量溶质分子的大小,研究大颗粒的布朗运动。最近我看到爱因斯坦的《河道形成弯曲的原因和所谓的拜尔定律》这篇文章,他在观察茶叶沉入杯底时,灵光一闪,想到以此解释河流的弯曲现象。(注:泡茶时就只是泡茶了吗?爱因斯坦用它发了篇论文并开创了一个学科,为河流泥沙工程学做出了奠基性的贡献,该理论在啤酒的酿造中也有重要应用。)

我觉得对所有复杂现象的研究都离不开直觉。简单的问题可以推理,原则性的问题也可以推理;如果问题进一步复杂了,推理行不通了,这时就需要直觉。

这些年从脑科学的临界动力学角度,我也研究过“直觉”。动力系统简单的说有两种状态:稳定态和混沌态。复杂系统是由好多不同元素构成的多体作用,除了平均出来一个动力学以外,都是带有噪声的。所以当平均运动在稳定态时,噪声被抑制住,涨落呈指数降低;在混沌态时,噪声被放大,涨落呈指数放大。在这两态之间的临界态时,涨落是一个幂律,这时系统对环境的适应能力最强。

测量结果表明,大脑的临界态具有很多有好处的性质:反应动力学范围最大、信息容量最大、与外界交互信息最大以及不同神经元之间的同步能力最强。依据这些理论,临界态时,人们做事的主动性更强,更关注自己思想的活动,更容易抓住一闪念;而大脑在思考问题时会降低临界性,从神经元的多体问题来看,是大脑处在临界态的神经元减少了。

在科学研究中,想发挥直觉的作用,就要抓住“一闪念”。如何获得这种直觉:一方面多看一些东西,另一方面不要死读书。看到的东西越多,冒出的新想法也就越多。要看到这些无形的“提示”,比如印象、感觉、情绪等,感觉到大概什么地方有问题,就及时去做。爱因斯坦对感兴趣的问题就会深入去做,往往是触类旁通。

理论研究与科学实验

课题组:1919年5月29日,英国物理学家天文学家爱丁顿在普林西比岛观测日全食。他的观测结果被全世界的媒体报道,并使爱因斯坦从一个默默无闻的科学家即刻成为一个世界公认的最伟大的科学家。第二次世界大战期间美国对核武器的研制过程中,受限于实验条件,开创了用计算机开展极端条件下的数值模拟研究的先河,标志着计算物理学的诞生。对于理论与实验的关系,还有计算物理的作用,您的观点是怎样的呢?

陈式刚:一般应该尽量先看理论上有没有办法用个比较简单的原理,得到一些结论。按照这个过程开展研究,在此基础上,做不出来结果的时候,再用计算机去试试。研究到这种程度,一般都是比较复杂的问题了。所以一般是先做前面一步(理论推演,求解析解),觉得确实没办法,再做后面的步骤(用计算物理方法)。计算物理,属于数值实验的范围。计算物理现在对于理论物理来说,与实验物理的地位差不多。很多类似的实验问题,通过分析做不出来,通过数值实验就可以做到,那就用计算物理。核武器的研究就是这个样子,强作用之类的研究,有好多比较复杂的问题,都得用计算物理模拟一下。计算物理开辟了一个新的道路。当理论也做不出来,实验也做不出来,就用计算物理做。

理论物理模型都有各自的理论基础,像广义相对论的基础是等价原理。如果发现等价原理不对的话,那么相对论也就得不出来了。有人说爱因斯坦曾经说过这样的话:理论可以自由创造。我觉得爱因斯坦的广义相对论是他自己创造的,但不应该叫做自由创造。创造也是有根据的,不是自己怎么想就想出来了。也要与现实相符的。爱因斯坦的成功是他的预言不断得到实验的证实的结果。以弦理论为例,作为数学创造的东西,实际上自由创造的内容太多了,假设的条件也越来越多,这样一来就没有预言能力了。理论物理的研究工作不能舍本逐末。

科学精神永续

课题组:爱因斯坦独立思考的科学精神对人类思想产生了广泛而深远的影响——打破思想的天花板,破除对权威的迷信。他说:“盲目地迷信权威才是真理最大的敌人。”但是坚持科学精神和破除权威,从来都不是一件容易的事情。现阶段我国学术研究领域也面临种种挑战:浮躁之风、学术造假、论文灌水、撤稿等现象频出......科学研究过程中,您认为应该如何坚持科学精神反对盲目迷信权威呢?

陈式刚:科学精神,一是看理论基础是否坚实,再是实验结果是否可靠。坚持科学精神,先要认识到什么是真正的科学精神。做研究自然要坚持求真务实的科学精神,因为科学研究本身就是要探究这个世界的真实面貌,那么造假与科学研究的出发点就背道而驰了。破除权威还是要通过独立思考,形成独立的判断力。爱因斯坦自己也是在强调这样的一个过程。

不过破除迷信权威这件事情对于人类的群体来说不是一件容易的事情:一旦有人走出来了,他成绩变大了,就会被光环化,或者是形成更多的权威印象。爱因斯坦的时代与我们的时代不同。在我们还小的时候,量子的概念就已胜过相对论了。爱因斯坦晚年也可能被自己的权威限制住了,看不到量子力学的新进展。所以爱因斯坦自己也说:“为了惩罚我对权威的蔑视,命运把我也变成了一个权威。”

选出值得投入一生的科学问题

课题组:科研选题一直困扰着科研领域的人们,但始终不得其要。如何才能找到有重大意义的研究方向,这方面您对于年轻人有怎样的建议呢?以爱因斯坦1905年五篇论文的选题为例,我们特别想听一听您的建议。

陈式刚:爱因斯坦的研究是在看到了(问题的)不同方面以后来解决这些矛盾的结果。前面说到他的直觉特别灵敏,实际上相对论的这些基础当时都已经有了——闵可夫斯基时空和洛伦兹变换。安德森分析相对论是怎么产生的,麦克斯韦方程对不同的匀速运动系统是洛伦兹不变的。真空中麦克斯韦方程含有真空光速,假设这两个都正确,光速肯定不会变,所以爱因斯坦做相对论的研究时,只是据此推出比较具体的结果。这样一来,概念就更加明确了。

选题前要进行广泛调研,调研时要把原理放在更基础的层面上去,找一些已经有的具体例子,再把它扩充一下。不过,爱因斯坦也没把他之后的(选题和科研的)想法写成文章发表,不像德布罗意把自己选题调研时的想法写成了一本书。爱因斯坦还是保持原来的思维,把伽马联络扩充一下,原来是对称的,爱因斯坦把它扩充到不对称的。后来他就想,能不能把电磁理论也放进去,结果没有成功。爱因斯坦又想把量子力学解出来,这个粒子,不是一个很准确的粒子,可能是一个区域,解出一些解。在我看来,他做了那么长时间想不到,是不可能的,不知道他当时是怎么想的。

对每一个概念是否明确,如何发现矛盾到底在什么地方,这完全靠直觉,如果能意识到它们的差别,实际上你的认知水平就已经超出了前人的高度,这时选择的研究内容和即将取得的成果应该是有创新性的。

引力波知道什么

课题组:2016年2月11日美国科学家宣布探测到引力波的存在,至此广义相对论缺失的最后一块拼图找到。这是观测宇宙的一扇新窗户,有助于真正理解宇宙大爆炸原初时刻的物理过程。请您谈谈这项探测的重要意义。

陈式刚:首先需要确认这个确实是引力波。理论上,将广义相对论方程线性近似就简化成了狭义相对论的波动方程,解方程得到黑洞有个奇点。首次观测到的引力波与黑洞的合并联系在一起。计算也表明观测到的引力波确与计算的黑洞质量的引力波一致。

一般宇宙学认为宇宙最开始可能不存在现有的物质。宇宙大爆炸产生了各种各样的粒子。开始正反粒子几乎是一样多的,随后正反粒子经过各种各样的合并,反粒子都湮灭了(正的粒子比反粒子稍微多一点点)。在这个阶段,可能别的东西已经探测不到,剩下的只有引力波了。所以通过引力波可以了解宇宙初始是什么样子。这一发现意味着对宇宙微波背景辐射的测量将会进入重要的里程碑阶段,接下来还有很多事情要做:例如测量技术受到更多关注,发展卫星干涉仪,已经建成了“天眼”等。

我特别想强调引力场的量子化意义很大,研究工作也是刚开始。因为做场的量子化,现有技术还远远不够,只能做微扰论。而微扰论不适用强作用,要用格点规范场计算。在紫外区,用圈量子引力把奇点问题解决了。得到的概念是:宇宙不是从一个奇点爆炸,而是由过去一个宇宙收缩,收缩到普朗克尺度后反弹,这个量子效应比引力效应要大,反弹回来。有可能量子化以后宇宙黑暗面那些问题都不同了,可能存在用量子化就可以解决的可能性。量子电动力学在重整化后用微扰论就能算得非常准确。我最近看的《渐进泛函重整化群》,是解决宏观的问题。现在工作刚刚开始,只是看到有点苗头。

后记

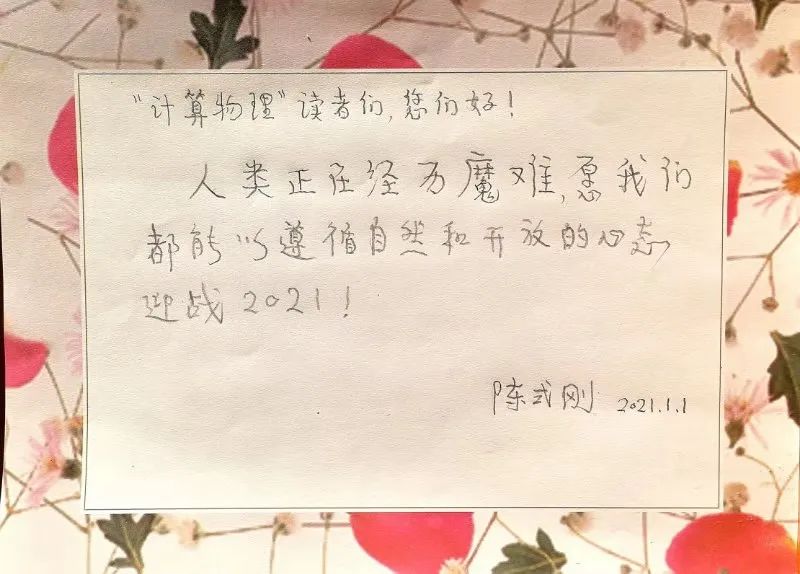

陈式刚院士常说:“我没有什么爱好,我只喜欢思考,在思考中我享受快乐,在科学研究中我觉得有很大的乐趣。”这真是“吾生也有涯而知也无涯”。这篇访谈录将使广大读者加深对爱因斯坦的了解,打破“神话”的同时又建立起更高的威望。“后之视今,亦犹今之视昔”,这何尝不是爱因斯坦所期待的呢?最后,以陈院士为《计算物理》题写的新年寄语为结束语吧:人类正在经历魔难,愿我们都能以遵循自然和开放的心态迎战2021!

(责任编辑:admin)