图片来源:中国院士馆

■本报见习记者 刘如楠

11月27日,地质学家、中国地质科学院地质研究所研究员沈其韩院士,因病医治无效,在北京逝世,享年100周岁。

沈其韩曾在中国建立的第一个国家级科研机构中央地质调查所工作。在这里曾走出过48位新中国的两院院士,沈其韩曾是唯一的健在者。而如今,他的逝去,也带走了一个重要的时代。

沈其韩长期从事早前寒武纪地质、变质岩石学等研究。他立足于中国的地质实践,在矿床普查与勘探、变质岩石学、同位素地质年代学和前寒武纪地质学等领域取得了一系列高水平的成果,为国家作出了重要贡献。曾获得国家自然科学奖二等奖、国家科技成果奖(第一完成人)。

“误打误撞”与地质结缘的他,曾说“个人兴趣和国家需要结合在一块儿,才更有发展”。

“误打误撞”结缘地质

从中学开始,沈其韩就十分喜欢地理,后来结缘地质学纯属“误打误撞”。

1942年,他考入国立重庆大学地质系,当时高考只有3个专业——商科、数学系和地质系。谈及专业选择,他在自述中写道:“当时我对地质并不了解,只是喜欢地理,以为两者相近,可以有机会考察祖国的锦绣河山,对地质学在国民经济中的作用和研究地球的科学意义,以及实际工作中的艰苦性均一无所知,故这种选择带有较大的盲目性和偶然性。”

对于求学阶段的沈其韩,恩师矿物学教授王炳章先生的描述是:“走进岩石学领域,全身心都投入到对知识的渴求之中。”

1946年6月,大学毕业的沈其韩考入位于南京的中央地质调查所岩石学研究室,继续在地质学领域深耕,并开始做一些基础性研究工作。

中央地质调查所(成立时称农商部地质调查所)是中国建立的第一个国家级科研机构,代表了中国现代科学的起始,在中国现代科学发展史上具有举足轻重的地位。在它成立后的几十年间,中央地质调查所在区域地质调查、矿产资源勘查、大地构造学、地震学、土壤学、古生物与古人类学等众多领域,取得了一系列举世瞩目的学术成就,是民国时期我国享有最高国际声誉的研究单位。1951年,该所被正式改组为中国科学院地质研究所。

在这里,沈其韩成为了地质学家程裕淇的助手,深受程裕淇严谨的工作态度、扎实的知识素养、开阔的学术视野、服务大局的工作意识、炽热的爱国情怀的影响。

沉浸于为国家找矿

在中央地质调查所,他还参加了南京江宁镇一代1:10000中生代火山岩地质图的测制与研究,以借调的名义在勘探队工作。在野外队工作一年后,转为野外队编制。

对于编制、工作地点等,沈其韩全然不在意。“新中国成立后,一片兴隆气象,大家都愿贡献自己的一份力量,并没有计较什么大城市或机构名称等,(编制在)思想上并未产生任何波动。”沈其韩在自述中写道。

1952年,湖北省黄石市铁山区大型地质勘探队——大冶资源勘探队成立(后改称为“429勘探队”),沈其韩作为业务骨干参与铁矿的详细勘探。他们白天到山野测量,夜晚在室内整理资料,很快完成了整个矿区精细的地形图。在两年多的时间里,沈其韩没有回过家,日夜都待在山上。

之后,他又参与了山西中条山铜矿勘探,走南闯北,不知疲倦,沉浸在为国家找到矿产资源的巨大喜悦之中。

几十年过去,两地早已建成我国重要的铁、铜矿山基地。回首当年,沈其韩在年过九旬接受采访时依然非常激动:“当时地质勘查工作非常辛苦,几乎都是白天黑夜地干,一个地质队、一两千人、三十几台钻机,就想着赶紧找到矿,提交报告。一两年时间矿山就建立起来了,让我很有成就感。我当时就想,如果一辈子能够跑十几个地区,帮助建立十个八个矿山,也就很知足了。”

个人兴趣应与国家需要结合

正当他怀着满腔热血准备大干一场时,时任中国地质科学院副院长的程裕淇向他发出邀请,希望他回到地质研究所从事岩石学研究。

尽管兴趣在勘探,但他接到邀请后还是毅然决然投入到完全未知的领域中。而这一切,只因4个字——国家需要。

1956年,沈其韩进入地质矿产研究所(后改为地质研究所),开始进行早前寒武纪基础地质、同位素年代学和变质岩区工作方法的研究,这一干就是60年。

在地质学家的眼里,一块看似很普通的石头,或许比等量的黄金还要珍贵。从热火朝天的地质找矿一线转入到相对冷僻的基础研究领域,沈其韩迅速沉下心来,投入到新工作中。

“我上大学的时候,根本没有学过地球化学,也不知道年代学,这些都是后来在工作中边做边学的。”沈其韩曾说。他格外关注新技术、新方法在实际工作中的运用,向国外专家学习、引进国际上最先进的测定同位素的仪器设备,使得中国的寒武纪地质研究在起步较晚的情况下奋起直追、硕果频出,逐渐缩小了与国际寒武纪地质研究的差距。

经过多年努力,1980年后,沈其韩迎来了自己地质学研究的盛产时期,完成代表作《中国早前寒武纪麻粒岩》和《山东沂水杂岩的组成与地质演化》,并获得1988年地质矿产部科技成果奖一等奖、1989年国家自然科学奖二等奖。

提及国家需要与个人发展,沈其韩曾说:“从新中国成立开始,我们都是围绕着国家的需要做工作,自己的兴趣慢慢渗入到这里头,融为一体了,也非常自豪。我感觉,个人兴趣尽量和国家的需要结合在一块儿,才更有发展。”

希望年轻人厚积薄发

在精心从事研究工作的同时,沈其韩也十分注重人才培养,期望中青年同志后来居上。他经常嘱咐年轻人不要辜负自己所处的黄金时代,努力学习、踏实奋斗、有所作为。他指导的学生,多已成为我国变质岩和前寒武纪地质研究领域的中坚力量。

回忆一生的科研事业,沈其韩认为,年轻的时候什么工作都要做一点,现在年轻科技工作者学历很高,在某一个专业领域钻研得很深,但也应该具有战略性的长远思维,应该做到“博观而约取,厚积而薄发”。

他曾说,年轻是一个人最宝贵的时期,也是一生中最旺盛的时期。未来是年轻人的时代,一定要把握好。既要学习前人优秀的品德,也要发扬敢作敢为的思想,在原有的基础上发扬光大。只有这样,我们国家才能够不断快速前进。

“年轻人即使条件好,也要勤奋、努力。正如历史上很多大发明家或大科学家等,他们不仅天生素质好,也都非常勤奋。大数学家欧拉13岁进大学,15岁大学毕业,25岁就当上教授。他一生中几乎每天都在努力工作。”沈其韩说。

对于天赋一般的年轻人,他认为,只要一步步前进,不断努力,也会创造很多奇迹。对于天赋差一点的,更不要气馁、不要放弃。

《中国科学报》 (2022-12-22 第3版 人物)

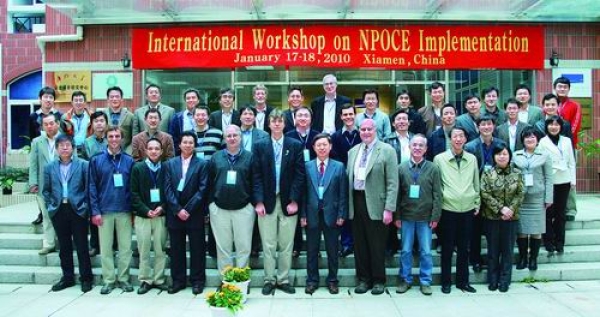

2010年1月,NPOCE研讨会合影(第一排右五为胡敦欣)。

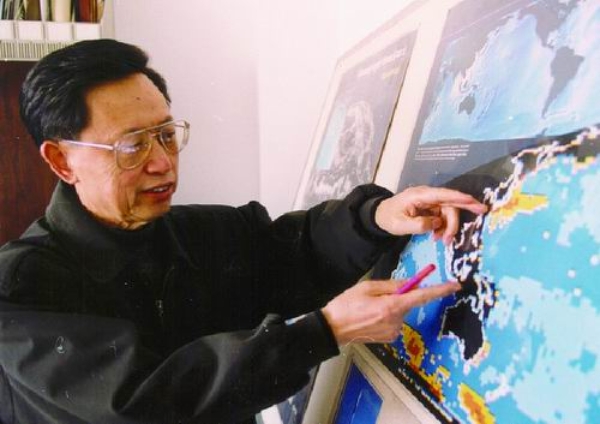

胡敦欣在做大洋环流研究。

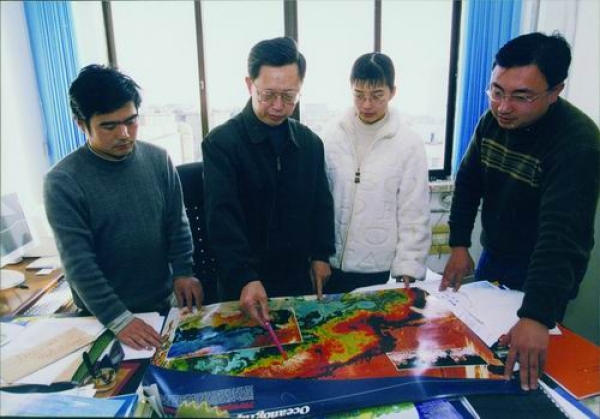

2000年,胡敦欣(左二)与学生讨论中国近海初级生产力分布情况。

1982年,在美国夏威夷召开西太平洋国际大会,左起:胡敦欣、刘瑞玉、曾呈奎、毛汉礼、秦蕴珊、顾洪堪。

1982年,胡敦欣(中)在东太平洋考察。

2020年12月,胡敦欣做完科普报告后给孩子们书写寄语。

胡敦欣(1936-),山东青岛即墨人,中国民主同盟盟员,物理海洋学家,中国科学院院士。曾任中国科学院海洋研究所研究室主任、副所长、学术委员会主任,中国海洋湖沼学会理事长等;1988年第一届国际海洋通量(JGOFS)委员会委员,1989年发起成立中国海洋通量、陆海相互作用(LOICZ)中国委员会,并任其科学指导委员会主席;曾在国际地圈生物圈计划科学委员会(IGBP)、全球海洋通量等10余个国际学术组织任职,第十届全国人大代表。

主要从事海洋环流、海洋气候、海洋通量(海洋碳循环)和陆海相互作用研究,是我国大洋环流和海洋通量研究的开拓者,是当今国际西太平洋海洋环流与气候研究的引领者,培养了许多在国内外海洋环流研究领域起重要作用的中青年科学家。

发表论文230余篇,出版专著7部,曾获中科院杰出科技成就奖、重大科技成果奖一等奖、自然科学奖二等奖,竺可桢野外科学工作奖,国家海洋局终身成就奖,全国十大海洋人物,国防科工委科学技术进步奖一等奖,山东省科学技术最高奖等奖项。

“刻苦学习怎么做都不嫌多”

1936年10月20日,在美丽的黄海之滨,胡敦欣出生于青岛即墨石坑村。

作为家中长孙,胡敦欣从小就集家中宠爱于一身。年幼时,他便展现出过人的学习天赋。读过“四书五经”的爷爷十分疼爱聪明伶俐的胡敦欣,将自己所学倾囊相授,希望孙子能勤奋读书,将来事业有成。

“刻苦学习怎么做都不嫌多”,胡敦欣始终牢记爷爷的谆谆教导。“孜孜不倦,持之以恒”成了他刻在心中的信条。从村里私塾到官庄完全小学,从私立信义中学到即墨第一中学,胡敦欣一路辛勤求学,一路茁壮成长。

1953年,胡敦欣升入高中,依然严于律己、敏而好学,成绩名列前茅。在物理老师蔡孟僴的教导下,他的物理课非常出色,尤其是力学,几乎没有他做不出来的题。他志存高远,也有定力--要上大学,就上最好的大学!他的志愿是北京大学数学力学系。

1956年1月,中国颁布了《十二年科学技术发展规划》。当时,“向科学进军”的口号深深打动了正读高三的胡敦欣,他决心要成为一名科学家。

高考前夕,山东大学海洋系来挑选优秀学生,成绩优异的胡敦欣毫无悬念地被选中了。招生老师说,“海洋有重要的国防意义,国家急需海洋科学人才”。“国家的需要就是我的志愿!”胡敦欣毅然将高考第一志愿从北京大学数学力学系改为山东大学海洋系。就此,胡敦欣踏上了海洋科学的“命运之船”,开始了他与海洋科学一生的缘分。

正如多年后,面对“您要研究海洋科学到多大年纪”的问题时,胡敦欣以他60余载的实践给出了回答——“forever(永远)”。

科学上的“意守丹田”

1956年9月,胡敦欣进入山东大学海洋系,这是他正式学习海洋知识的开始。

少年当负凌云志。进入大学后,胡敦欣继续以成为科学家为目标,在物理海洋领域孜孜求索。

时任山东大学海洋系系主任赫崇本是我国海洋科学主要奠基人之一。第一次听赫先生的课,胡敦欣就被深深吸引了。

碧海苍穹如此无涯,吸引着无数海洋科学家不辞辛劳探寻海洋千万里……赫崇本的《普通海洋学》课程向他展示了一幅从未见过的神秘海洋画卷,激发他探知海洋的欲望。

书痴者文必工,艺痴者技必良。每天上完课、吃完饭,胡敦欣就去自习,直到晚上12点以后才回宿舍休息,从不知疲倦。努力没有白费,他的学习成绩遥遥领先。

1958年,在“两弹一星”元勋赵九章担任组长的国务院科学规划委员会海洋组的全面规划和领导下,全国海洋普查在渤海、黄海、东海和南海先后展开。

同年5月,正值大二的胡敦欣参加了这场被历史铭记的新中国第一次大规模全国海洋综合调查,开始了他对海洋的“初探”。

1959年,适逢新中国成立十年大庆,因在普查中表现突出,胡敦欣被指派为南海普查点的代表,北上天津塘沽汇报普查成果,为国庆献礼。以所学报国,令他很是振奋。

与此同时,胡敦欣也深刻地认识到,要想科学报国,目前所学还远远不够,必须继续深造。1961年,胡敦欣考取了中科院海洋研究所教授毛汉礼的研究生。

师从毛先生,胡敦欣受益匪浅,“这段时光更使我意识到,对海洋科学的研究将是我一生的追求”。

毛汉礼1954年从美国斯克里普斯海洋研究所回国,开创和发展了我国的物理海洋学研究。彼时国外的研究一直领先,要想学习文献,就得从外文学起。

“毛先生的办公室和研究生的办公室仅一门之隔,他在涂有石灰的透明玻璃上用水抹了个圈,来查看我们的学习状态。”治学严谨的毛汉礼不仅要求大家周一至周五晚上都到办公室学习外文和业务,还经常到办公室查夜,要求大家“像胶一样粘在椅子上”,坐下就不起来。

1962年,全所俄语考试成绩公布在所办公楼门前,前三名都是物理研究室的研究生。一年后全所英文考试,前三名又都是物理室的人。正是毛汉礼严谨的治学态度,使得胡敦欣对外文文献的阅读变得游刃有余。

求学之路带给胡敦欣的,除了更加丰富的知识外,还有科研人员最重要的品质,胡敦欣称之为科学上的“意守丹田”--坐下来就能集中精力学习,心无旁骛。这为他未来向更远处的蔚蓝迈进打下了基础。

“凡事都要问问为什么”

对于海洋的一切,胡敦欣都充满了好奇心和求知欲。“凡事都要问问为什么”的探索之心,引领着他在科研路上不断前行。

1977-1978年,胡敦欣参与了东海大陆架调查项目。在一个测站处,胡敦欣发现记录异常——东海的温跃层通常都在20米左右,而这处的温跃层在5~10米。

这是为什么呢?通过收集东海陆架的水温数据,胡敦欣推断出在东海有两块负值区,并据此确认东海这一区域的温度负偏差是冷涡引起的。1979年,胡敦欣在《科学通报》发表文章《东海北部一个气旋型涡旋的初步分析》。

但是,如何证明冷涡长久存在呢?1982年底,海洋研究所教授秦蕴珊办公室墙上的一幅图,给了胡敦欣灵感。

他向秦蕴珊请教,图中在冷涡区附近画的黑色圆形区样是什么意思?秦蕴珊回答,这是软泥沉积。胡敦欣进一步追问,它从哪里来的?秦蕴珊回答说老黄河口。

胡敦欣又感到好奇:为什么这个区域不是老黄河口的一条连续软泥带,而是孤立的圆形呢?

经过再三琢磨和探究,胡敦欣得出结论:东海陆架海水中有大量悬浮物质,浓度随深度而增加;在逆时针冷涡作用下,下层富含悬浮物质的海水上升,这些悬浮物颗粒相互碰撞不断增大,直到不能被微弱的上升流流速支撑而下沉;如果逆时针冷涡是长久或半永久性存在的,经过漫长的时间,海底细颗粒沉积则自然而成。

1984年,胡敦欣将此项研究成果发表在《海洋与湖沼》(英文版)上。相关研究课题“东海陆架环流中两个重要分量的研究”获中国科学院1985年重大科技成果奖一等奖。胡敦欣率先发现我国东海陆架存在中尺度涡-东海冷涡,开辟了我国陆架中尺度涡的研究方向。

那一时期,人类对西太平洋海洋环流的认识一直停留在二维阶段,而对表层以下的环流结构知之甚少。我国科学家对次表层潜流结构的认识只局限于20世纪50年代发现的赤道潜流。对于其他区域的潜流,科学家们还是“丈二和尚摸不着头脑”。

经过几年的考察,通过地转理论公式计算,胡敦欣欣喜地发现,在棉兰老海流之下存在反向流动,他将其称作“棉兰老潜流”。

这是中国人自己的成果!“棉兰老潜流”的发现是自上世纪50年代初发现赤道潜流以来热带西太平洋环流的两项重大发现之一,是当时世界上唯一一个由中国人发现、命名,并在国际上获得广泛承认的洋流。中国国际广播电台第一时间报道了胡敦欣的这一重大发现,振奋了全国人民的心。

水下的神秘面纱正在被一点点揭开。

基于同期观测数据和理论计算方法,胡敦欣还发现菲律宾吕宋以东的源地黑潮和北赤道流之下均存在反向流动的次表层潜流。随后,它们分别被命名为“吕宋潜流”和“北赤道潜流”。两支潜流的流量均较大,其在大洋环流动力学和物质输运过程中的重要性得到国际学术界肯定,相关成果被后续国际同行的研究广泛采用。

海洋中亟待人们去发现的奥秘远不止于此,胡敦欣的科研之路也从未止步。胡敦欣的又一重要学术成果,便是拓展了沿岸上升流理论模式。

传统风生沿岸上升流理论是无限深海、常量风区的稳态或非稳态模式。胡敦欣将其由无限深海发展到有限深海,由常量风区发展到可变风区,从而建立了有限深海和时空可变风区的风生沿岸上升流非稳态理论模式,拓展了风生沿岸上升流理论的适用范围。胡敦欣通过考察还发现了“浙江沿岸上升流不仅夏季存在,冬季依然存在”的科学事实,进而提出浙江沿岸上升流的非风生机制并获得公认,这是对浙江沿岸上升流传统理论的重大修正和发展。

胡敦欣是我国海洋通量研究的开拓者,在国际上率先开展了陆架海洋通量研究。他通过大量调查和综合数据的分析研究,估算了东海吸收大气二氧化碳的能力,得出“东海是大气二氧化碳弱汇区”的结论,为回答“陆架海是大气二氧化碳的源还是汇”这一国际热点问题提供了重要依据。

此外,胡敦欣还针对东海近岸沉积物向外海大洋输运的过程和量值等长期悬而未决的问题,提出了东海近岸沉积物向外海大洋输运的冬季风生输运机理,得出东海陆架悬浮物每年向冲绳海槽的输运量约为长江入海泥沙量的1.5%左右(约700万吨),证实了日本在冲绳海槽沉积物捕集器的研究资料。

从发现东海冷涡开始,胡敦欣通过大量环流和沉积资料的综合研究,发现并从动力学上解释了“上升流与陆架软泥沉积有密切关系”的科学现象,开辟了新的交叉学科研究领域。

硕果累累,敲响了海洋宝藏的大门。胡敦欣在国内外发表论文230余篇,出版专著7部,主持国家自然基金重大项目1项、国家重点基金4项、中科院重大项目2项、“973”课题4项,荣获中科院杰出科技成就奖等多个奖项。

志存高远,勇往直前。循着广阔的海岸线,胡敦欣带着好奇的钥匙,于波涛滚滚的海洋中,在广阔的蓝天下,在向海图强之路上又迈出了坚实的一步。

“走出中国近海、挺进西太平洋”

凡益之道,与时偕行。20世纪80年代以前,中国海洋科学调查研究基本上局限于中国近海。1979-1982年,胡敦欣在美国麻省理工学院、伍兹霍尔海洋研究所、华盛顿大学做访问学者,亲眼目睹了国际海洋科学的迅猛发展和研究方向,萌生了“走出中国近海、挺进西太平洋”的想法。

1985年,在胡敦欣等人的努力下,“中美赤道西太平洋海气相互作用合作调查研究”项目正式立项。随后,中国科学院6个研究所的合作研究项目“热带西太平洋海气相互作用与年际气候变化”相继启动。

“挺进深蓝之路需无惧雄关险隘,众志成城方能协力探索西太。”2004年10月,胡敦欣在访问美国夏威夷大学期间,与美国科学家就未来西太平洋环流研究的方向进行了讨论,大家一致认为应该发起继TOGA(热带海洋与全球大气)之后的新一轮西太平洋海洋环流大型国际调查研究计划。

说干就干,胡敦欣立刻着手筹备相关工作,组织召开了一系列国内外研讨会。

万人操弓,共射一招,招无不中。2010年4月,胡敦欣领衔国内外22位科学家发起NPOCE(西北太平洋海洋环流与气候试验)国际合作计划,中国、美国、日本等8个国家的19个研究院所参与,获得国际同行及研究机构的认可和支持,同年5月正式启动。

这是我国领衔发起的第一个海洋领域大型国际合作计划,奠定了我国在该研究领域的国际地位。

这是我国海洋科学的关键一环。担任该计划科学指导委员会主席的胡敦欣深知,“科学研究一味跟着国外走,会永远处于被动地位,我们只有自主创新,提高国际地位,我国的海洋科学家才能在国际上拥有更多的话语权”。

海洋科学合作大有可为。胡敦欣说:“NPOCE国际合作计划的成功实施将显著提升中国在国际海洋与气候研究领域的影响力和话语权。”

“这也给我国今后在牵头组织国际大科学计划方面提供了经验和借鉴,比如要做好充分的调查研究,精心设计计划框架和方案,这样才能得到其他国家的认可和支持。在计划实施过程中,要坚持合作共赢原则,加强协调、不断提升合作水平。”提及下一步的计划,胡敦欣说道。

2015年6月18日,胡敦欣领衔17位国内外海洋学家和气候学家共同撰写的权威性评述文章《太平洋西边界流及其气候效应》在《自然》杂志正式发表。这是《自然》杂志首次发表有关太平洋环流与气候研究的评述性文章,也是中国在该杂志发表的首篇海洋领域综述文章。此举进一步提升了我国在西太平洋海洋环流与气候研究方面的国际引领地位,意味着我国西太平洋海洋环流与气候研究实现了由“跟跑”到“领跑”的历史性转变。

“希望更多的年轻科技工作者能冒出来”

如今,耄耋之年的胡敦欣依然带领团队坚守在科研一线。

胡敦欣说:“我会继续发挥余热,但未来的科技创新主要靠年轻人,希望更多的年轻科技工作者能冒出来。”

人能尽其才则百事兴。曾经是学生的胡敦欣成长成才、走上讲台后,他渴望像自己的恩师一样,培养出拔尖人才。

早年的求学经历,塑造了胡敦欣“从严治学,力戒浮躁”的治学原则。作为老师,他有着属于自己的一套教学原则和见解。他言传身教,坚持带头做学术模范,春风化雨培育满园桃李。

科学是严肃的,只有以严谨认真、虚怀若谷的态度对待,才能取得好的成果。胡敦欣鼓励师生之间相互切磋,“不要只听教授的,教授偶尔也会讲错”。

在教学上,胡敦欣始终秉持着“授人以鱼不如授人以渔”的原则,教学生如何触类旁通,在科研之路上打通“任督二脉”,成为真正具有创新思维与能力的人才。

致天下之治者在人才,成天下之才者在教化。在青年人才的培养上,培育求知的精神十分重要。胡敦欣时常叮嘱年轻人要时刻去“怀疑”,多去思考而不盲从,勉励后辈要有持之以恒的毅力,不可心浮气躁、急功近利。

如今,胡敦欣已是桃李满天下。当年受他指导、帮助的年轻人已成长为各领域的学术带头人,在各自领域为国家海洋事业接力奋斗。

胡敦欣还有一个愿望——在国内建立一个高水平的研究集体,能和国外先进研究集体在同一水平上交流和比赛。为实现这个愿望,他始终在不懈努力。

1986年6月7日,在时任中国科学院海洋研究所名誉所长、青岛市民盟主任委员曾呈奎院士的推荐下,胡敦欣正式加入中国民主同盟。

千秋基业,人才为本。入盟以来,胡敦欣始终关注研究生教育、关心青年人才成长。

2006年的全国人大会议上,作为人大代表,胡敦欣提交了《着力培养创新型人才,努力建设创新型国家》的议案。

他一针见血地指出:“我们当前的研究生教育比美国差,大学教育好一点,中小学教育方法有问题,学生知识面狭窄,不太会联想,这自然有碍于创新型人才的培养和创新成果的产出。”

“培养创新型人才,关键要注重质量,不能过于追求数量。”胡敦欣多次明确提出:“能达到80分的人很多,只能称得上是较好的人才,优秀的创新型人才应该是九十七八分以上的,这样的人才不管放到哪个单位和科研院所里都是顶梁柱,这样的人才就是精英,一个时期,有这么几个人就可以带动大家开展创造性的工作,就能培养出更多的优秀人才。”

胡敦欣认为:“一篇文章,要有自己的观点和见地,敢于推翻过去、建立起新的观点和理论。我们要培养的就是这样具有独立思维、敢于挑战前人的人才。”

“济济多士,人才蔚起,海洋科学之路绝不能单靠一代人的奋斗,而是需要一代又一代科研人员持续接力,才能拥抱海洋,登上科学高峰。”胡敦欣指出。

“海洋科学对于海洋强国战略具有重要意义,我希望有更多优秀的年轻人和有识之士致力于我国的海洋研究,为我国的海洋科学注入新鲜血液。”胡敦欣期待。

他是学生,不忘海洋人的初心和使命,实现了年少时的科学之梦;他是科学家,在科研道路上孜孜以求,解决了一个又一个科学难题;他是老师,在三尺讲台四季耕耘,为我国海洋科学事业培养了一批又一批的优秀人才。

六十载如一日,坚定的理想信念、高尚的道德情操、扎实的学识、仁爱的心始终伴随着胡敦欣,国家民族发展的科学事业始终记挂于心。科学的浪潮不断翻涌,在海洋与环流之间、在物理海洋领域中,胡敦欣一直在耕海踏浪、谱写华章。

(责任编辑:admin)